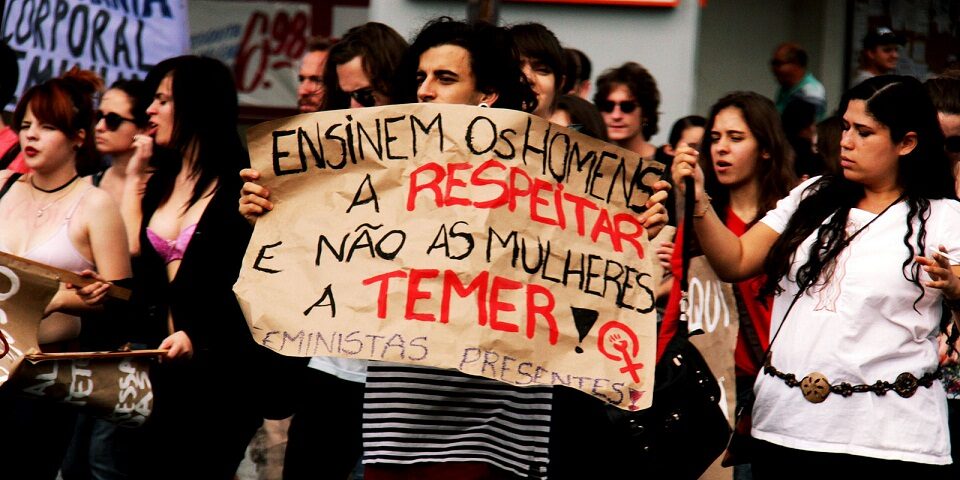

‘Ao lado de uma mulher que sofre violência existe um homem’: especialistas comentam necessidade de problematizar formação de meninos e homens e de questionar modelos de masculinidade no combate à violência contra mulheres

Em média, uma em cada três mulheres no mundo sofrerá violência por parte de algum parceiro (ficante, namorado, marido) em algum momento de sua vida. Esta é a principal conclusão de um estudo realizado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 44 países, em que quase meio milhão de mulheres foram entrevistadas entre janeiro de 2000 e abril de 2013.

Já no Brasil, uma pesquisa realizada em novembro de 2014 com 2.046 mulheres com idades entre 16 a 24 anos encontrou quase o dobro da taxa de violência do estudo da OMS. Aqui, três em cada cinco mulheres disseram já ter sofrido violência — física, sexual ou psicológica — por parte de algum parceiro.

Em comum, os casos registrados nos dois estudos têm o fato de que — tanto no Brasil quanto em Bangladesh, Japão, Etiópia e nos outros 40 países examinados — os agressores são, invariavelmente, homens. No entanto, parte dos esforços de governos e de organizações independentes para prevenir este tipo de violência ainda falha em tratar da formação de meninos e homens e em questionar modelos de masculinidade baseados em violência e dominação.

O I Seminário Internacional Cultura da Violência contra as Mulheres, realizado em São Paulo nos dias 21 e 22 de maio, reuniu especialistas de vários países e colocou em debate, entre outros temas, a necessidade de se desconstruir e problematizar a violência de homens contra mulheres a partir desta masculinidade hegemônica.

O conceito, elaborado pela socióloga australiana Raewyn Connell em meados da década de 1980, se refere a um modelo de masculinidade que, apesar de não ser praticado por todos os homens, é transmitido a eles como ideal masculino. Este modelo, incentivado social e culturalmente, implica na afirmação de homens como tais também através da opressão e da violência contra mulheres.

Maria Luiza Heilborn, professora do Instituto de Medicina Social da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e pesquisadora do CLAM (Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos), uma das especialistas presentes no seminário, acredita que, no Brasil, a masculinidade hegemônica está profundamente ligada ao controle da vida sexual das mulheres. Para ela, esta maneira de ser homem também se funda na figura do “predador sexual” e conecta certa “honra masculina” à conduta sexual das mulheres com quem este homem se relaciona.

“Este modelo aparece de maneira muito forte na violência contra as mulheres, porque quando uma mulher desiste daquele homem, a honra dele está manchada. São os casos mais clássicos de pancadaria na família ou eventualmente assassinato [da mulher]”, comenta Heilborn. “Há um desenvolvimento da estrutura psíquica masculina — do ponto de vista cultural, não de indivíduos em particular — que está pouco preparada para receber a rejeição feminina. É ele que pode rejeitar.”

Heilborn ressalta também como esta masculinidade hegemônica subordina outras maneiras de ser homem que não estejam baseadas nestes valores. “Não precisamos falar só de homossexualidade. Um homem tímido, por exemplo, será sacaneado por outros homens.”

Biologia x Cultura

O foco em masculinidades, no plural, e na ideia de que existem diversas maneiras de ser homem, é crucial para desconstruir comportamentos tidos como “naturais” ou inerentes a certa configuração biológica dos machos da espécie humana. É este o tema trabalhado por Matthew Gutmann, professor de antropologia na Brown University (Estados Unidos).

Ele comenta como a noção de que o comportamento violento e dominador de alguns machos humanos seja uma constante em machos de todo o reino animal, muito presente no senso comum, não se sustenta. Há cada vez mais registros de espécies de animais em que o comportamento de fêmeas e machos diverge — e não pouco — das ideias hegemônicas sobre como deveriam se comportar fêmeas e machos da espécie humana. “Por alguma razão estes exemplos não se tornaram tão conhecidos, e eu acho que é porque estas espécies de animais em que os machos estão no controle, em que eles lutam entre si, levam as pessoas a pensar ‘olha só, é a mesma coisa entre humanos’. E isso ajuda a naturalizar quem somos e por que fazemos o que fazemos.”

Para Guttman, transformar um traço social em algo biológico é “perigoso”, pois não só legitima tais comportamentos como também sufoca os esforços para transformá-los. “Temos que entender que somos animais e temos corpos biológicos, mas não somos controlados por eles. E temos que entender que as raízes da violência entre homens têm mais a ver com relações de poder e com homens tentando controlar mulheres em várias sociedades. E que isso é verdade tanto no nível íntimo, dentro de casa, com o marido tentando submeter a esposa fisicamente, como também na sociedade como um todo.”

A ativista Marai Larasi, diretora-executiva da ONG britânica End Violence Against Women Coalition (Coalizão de Combate à Violência contra Mulheres), entende a violência como expressão suprema desta masculinidade dominante. “Nas relações íntimas, ela se manifesta em diferentes níveis: há homens controladores que não praticam violência física, há homens controladores e que praticam violência física, mas não sexual, e há homens controladores que praticam violência física e sexual. E tudo está ligado à ideia de que eles têm direito àquilo: ‘eu sou assim, eu sou homem, e eu posso fazer isso’.”

Ela comenta que, em programas de reabilitação de homens agressores, um dos principais desafios é fazer com que eles examinem suas próprias noções de masculinidade e de poder. “Eles inevitavelmente dirão: ‘eu bati nela porque eu fiquei com raiva, porque ela me irritou, a culpa é dela’. É quando a gente começa a analisar isso junto com eles e questionar: ‘por que você acha que tem direito de controlar a maneira como que ela se veste? Por que você acha que ela deve cozinhar pra você?’ É quase impossível separar o que eles entendem como ‘ser homem’, e os direitos que isso lhes dá, da maneira em que eles se comportam e de suas atitudes.”

Prevenção na infância

Lori Heise, professora da London School of Hygiene & Tropical Medicine e uma das coordenadoras do estudo da OMS, destaca a importância de atentar para as crianças nos esforços de prevenção da violência de homens contra mulheres em relacionamentos íntimos. “Se uma criança é criada em um ambiente em que ela é violentada ou testemunha violência contra sua mãe, há um risco maior de que o padrão seja repetido mais tarde. Não é automático; a maioria dos homens que cresceu em um contexto de violência não se torna violenta. Mas, entre os homens que se tornam violentos, quase todos cresceram neste contexto.”

Além da experiência da violência na infância, Heise comenta sobre a necessidade de se abordar também o aprendizado das normas de gênero. “Uma criança de 4, 5 anos de idade já sabe as regras culturais sobre o que é ser menino e o que é ser menina. E se você olhar para as estatísticas sobre meninos e meninas em lugares onde a violência de homens contra mulheres é considerada aceitável, aos 11, 12 anos eles e elas já têm essa noção. Atualmente tem se discutido muito que, além de fortalecer mulheres, nós precisamos trabalhar com homens e meninos. Mas a maioria desses programas trabalham com homens feitos, e os meninos com quem têm trabalhado estão no fim da adolescência. Acho que a gente precisa ‘pensar mais jovem’, porque essas ideias são formuladas muito antes disso.”

Larasi acredita que uma das maneiras de envolver meninos e homens no debate sobre violência contra mulheres é justamente questionar as ideias deles sobre gênero e masculinidade. “Muito do trabalho que fazemos com jovens consiste em contestar a narrativa sobre as normas de gênero, apoiá-los na reconstrução dessas ideias e permitir que eles se transformem, além de questionar o sexismo deles. Meninos aprendem atitudes sexistas na primeira infância, então não basta apenas abraçá-los, é importante também dizer ‘sabe, isso que você está falando não é legal’. É importante reconhecer a vulnerabilidade deles assim como o privilégio e o poder, questionar esse poder com eles e apoiá-los para que eles sigam fazendo isso entre eles mesmos.”

Para Jacira Melo, diretora do Instituto Patrícia Galvão e uma das organizadoras do seminário, o envolvimento dos homens nesse debate e no combate à violência contra as mulheres é crucial inclusive para que eles vivam plenamente a própria subjetividade, além de ser um dos principais desafios do movimento feminista. “Ao lado de uma mulher que sofre violência, seja física, psicológica ou moral, existe um homem – um namorado, um marido, um ficante. Então nós temos que abordar essas duas pessoas. Obviamente acolhendo a mulher, contribuindo, fazendo com que ela tenha acesso à Justiça; e fazendo os homens entender que essa é uma maneira ruim de ser, e que essa não é a masculinidade interessante, nem pra eles.”

Carolina de Assis e Dodô Calixto

Fonte/Foto: Agência Patrícia Galvão