A distância do poder público e a rotina das mães que acordam e dormem em função dos filhos com sequelas do zika.

Foi nas dificuldades do dia a dia que Gilza Santos da Silva se inspirou para organizar a Associação Família de Anjos de Alagoas. “A gente sabe que eles têm direito a transporte, moradia, diversas coisas, e tudo isso se torna mais difícil quando uma só está lutando”, explica moradora de Maceió, de 31 anos.

A associação foi iniciada em outubro e conta com cerca de 20 mães de crianças com a síndrome congênita do zika em Alagoas. O objetivo da união é um só: se informar e garantir os direitos dos filhos. Muitas só souberam do BPC (Benefício de Prestação Continuada), por exemplo, por meio de outras mulheres na mesma situação. Brasileiros deficientes de baixa renda têm direito ao benefício, no valor de um salário mínimo.

A filha de 1 ano e meio de Gilza foi diagnosticada com microcefalia aos 8 meses de idade. Maria Giulia recebe o BPC, mas o valor mal dá para cobrir os gastos. O pai da família com três crianças é motoboy.

Gilza acorda cedo, dá café da manhã para filha de 11 anos, acorda Giulia, dá medicação e banho. Dá café para a filha de 6 anos. O pai leva as duas mais velhas para a escola e a mãe leva a menor para os tratamentos. A alagoana que sonha em cursar Farmácia deixou de trabalhar quando a caçula nasceu.

JUL SOUSA/ESPECIAL PARA O HUFFPOST BRASIL Nascida com síndrome congênita do zika, Maria Giulia faz estimulação precoce na Pestalozzi de Maceió (AL).

Na atual rotina de Gilza, as grandes vitórias mudaram de perspectiva. “Para mim foi tudo o momento que vi ela sorrindo. Parece umas coisas simples, mas para gente é tanto. Eu falo para minhas amigas que têm filhos ‘normais’: ‘dêem importância para o que os seus filhos fazem’. A gente fica na espera de um sorriso, que é uma coisa tão simples, que eu não via na face da minha filha”, conta.

Somado aos custos comuns a qualquer bebê, o leite em pó é especial e quando Giulia adoece os remédios chegam a custar R$ 200,00. Além do tratamento gratuito na Associação Pestalozzi de Maceió, a criança também é atendida na rede particular, pelo chamado Método Padovan. São mais R$ 600,00 por mês. A medicação para controlar convulsões custa quase R$ 300,00. Gilza deu entrada para receber o medicamento, mas o resultado da aprovação demora um mês.

Veja o vídeo acessando ao link da matéria: HuffPost

Gilza também não conseguiu ainda a carteira de transporte especial para deficientes a qual a filha tem direito. O aparelho auditivo ela espera há um mês. A alagoana se emociona ao falar da exaustão a que as mães chegam para cuidar das crianças com a síndrome e do descaso do poder público, insensível a essas mulheres, aos olhos de Gilza. “E se fosse com os filhos deles? Aí iria se sensibilizar. Ia ver de perto a realidade que a gente passa”, desabafa.

A fundadora da associação chama atenção para outras unidades da federação em que os avanços são mais nítidos e destaca a responsabilidade do Estado na epidemia de zika.

A gente está carregando um problema que não é só nosso. Foi um problema devido à falta de saneamento básico. É uma calamidade pública. Eles têm que enxergar isso. Que não é culpa nossa. Não é só a gente que tem que arcar com tudo isso.

A comparação com outros estados também é feita por médicos. “Sergipe não é mais rico que Alagoas. No entanto, conseguiu se organizar melhor para assistir essas crianças”, afirma Mardjane Nunes, infectologista do Hospital Escola Hélvio Auto (HEHA), de Alagoas. “Tem a questão política mesmo, que é muito peculiar em Alagoas”, acrescenta.

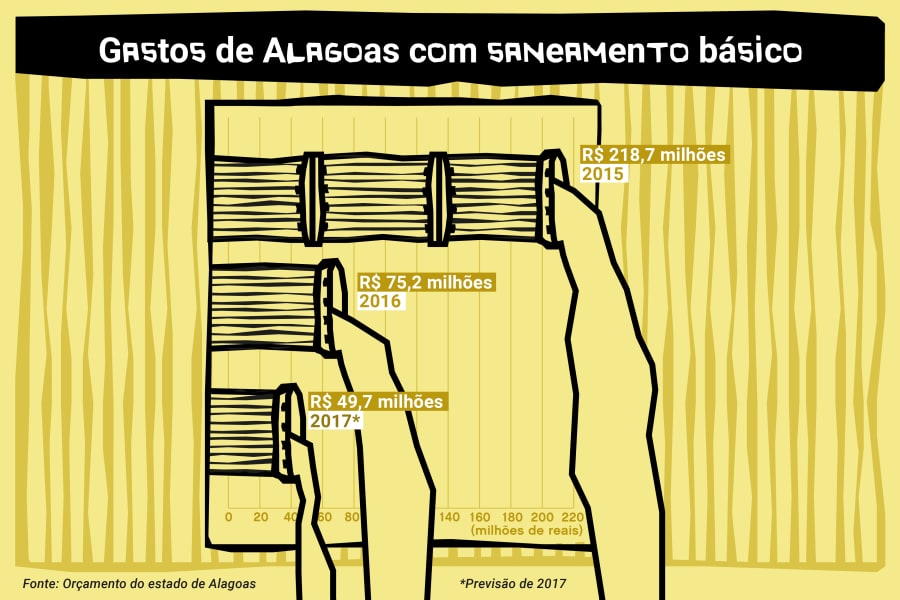

A precariedade do saneamento, de dinheiro e de informação é característica singular do surto do vírus em Alagoas, na avaliação de especialistas. Desde o início da epidemia, a despesa com saneamento está em queda livre. Em 2015, foram R$ 218,72 milhões gastos pelo estado em saneamento. O valor caiu para R$ 75,2 milhões em 2016 e a estimativa é de R$ 49,67 milhões neste ano.

LUIZ HENRIQUE LULA / ESPECIAL PARA O HUFFPOST BRASIL Gastos de Alagoas com saneamento básico de 2015 a 2017.

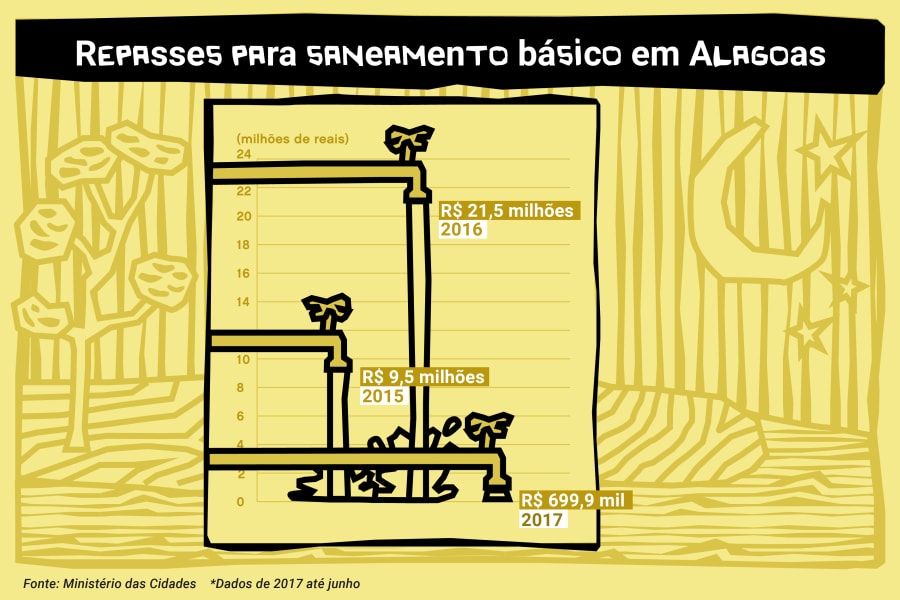

Já os repasses do Ministério das Cidades para Alagoas subiram de R$ 9,5 milhões em 2015 para R$ 21,5 milhões em 2016. Mas voltaram a cair neste ano: até junho, o montante estava em R$ 699,9 mil.

LUIZ HENRIQUE LULA/ESPECIAL PARA O HUFFPOST BRASIL Repasses do Ministério das Cidades para saneamento básico em Alagoas.

Da estimulação ao primeiro sorriso

Se a primeira vez que Maria Giulia sorriu marcou a memória de Gilza, não é diferente para outras mães. “Ela não ria. Ela começou a rir aqui”, conta Iris Morgana da Silva Santos, de 25 anos, mãe de Maria Vitoria Machado dos Santos, de 1 ano e meio. Desde os 18 dias de vida o bebê faz estimulação precoce na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Maceió. O trajeto de casa até o tratamento no carro da prefeitura dura uma hora e meia. Elas moram em Boca da Mata, a 75 quilômetros da capital.

Iris foi infectada pelo zika com dois meses de gravidez. Além de febre, teve o corpo coberto de manchas vermelhas e coceira. Ela soube que a filha tinha microcefalia no sétimo mês de gestação. “Fiquei desesperada de não saber como cuidar e de não saber o que ia acontecer. Como ela ia ser. Meu medo era esse”, conta.

Eram muitos os casos na época, e ela sabia que os bebês de mães infectadas pelo zika tinham dificuldades para atividades do dia a dia. “Todo mundo assustou. Um monte de bebê estava nascendo assim”, lembra.

Vitória gripa fácil e tem convulsões. Na sessão de estimulação na Apae que a reportagem acompanhou, a criança teve espasmos e não parou de chorar. Em casa, Iris passa noites em claro. Ela cuida ainda de outros dois filhos, um de 4 anos e outra de 6, sozinha. Além do BPC, a outra fonte de renda é o Bolsa Família.

Sobre o futuro, a resposta da mãe que estudou até o primeiro ano do Ensino Médio é uma só: “Não posso fazer mais nada. Só cuidar dela.”

JUL SOUSA/ESPECIAL PARA O HUFFPOST BRASIL Maria Vitoria Machado dos Santos, de 1 ano e meio, faz estimulação precoce na Apae de Maceió (AL), ao lado da mãe, Iris Morgana da Silva Santos.

Filhos só de mães

Em todas as casas visitadas pela reportagem, as crianças estavam sempre aos cuidados de mulheres: mães ou irmãs. Nos centros de estimulação precoce e no Hospital Escola Hélvio Auto não foi diferente.

“Como sempre, a carga maior fica para o lado feminino. São mães que deixaram de trabalhar porque não tinham com quem deixar a criança”, afirma a pediatra do hospital, Auriene Oliveira. Ela chama atenção também para a participação das avós, especialmente nos casos de mães adolescentes.

Nas conversas, é comum ouvir que os cuidados são função da mulher. “É uma questão cultural. A maioria das mulheres por ficarem grávidas acham que têm a obrigação de cuidar e só elas sabem cuidar”, afirma Nair Costa, psicóloga da Apae em Maceió, que acompanha famílias com síndrome congênita do zika.

De acordo com ela, muitas se sentem culpadas pela deficiência da criança, o que leva a abdicar do trabalho, estudo e dos cuidados com si mesmas. Como bebês com a síndrome choram muito ou estão sempre doentes, as mulheres ficam cada vez mais cansadas e alguns casamentos terminam. “A vida dela não tem vida. É só o filho”, resume a psicóloga.

No caso de Edineide de Oliveira, de 23 anos, o marido de 45 foi explícito: mandou escolher entre estudar ou ficar com ele. “Também não quero estudar mais não”, diz a alagoana que não completou o Ensino Médio. Ela é mãe de José Edivaldo, de 5, e Maria Olivia, de 1 ano e cinco meses, e agora está grávida de seis meses.

Olivia tem as sequelas da infecção por zika de Edineide na gravidez. A família vive do BPC da criança, de outro benefício social que o pai ganha por invalidez e do Bolsa Família. Duas vezes por semana, mãe e filha fazem o percurso de uma hora e meia para chegarem à Apae em Maceió. Elas moram em Boca da Mata.

Entre as famílias que convivem com as consequências da contaminação por zika visitadas pela reportagem, é comum ouvir que a gravidez é responsabilidade apenas das mulheres. Católica e grávida do terceiro filho, Edineide diz que não escolheu ser mãe de novo e acredita que o bebê nascerá sadio e vai ajudar a cuidar da irmã.

O povo me criticou porque disse que ela já tem problemas e vai precisar de mim muito, o que é verdade. Disseram que quando eu tiver o outro não vou ter mais energia para cuidar dela porque já tenho dois. Mas eu engravidei não foi porque eu quis. Eu não escolho. Foi porque Deus quis. Mas eu sou a mãe. Tem pai e, como eu cuidei dela e do outro, posso cuidar desse.

JUL SOUSA/ESPECIAL PARA O HUFFPOST BRASIL Mãe de criança com síndrome congênita do zika, Edineide de Oliveira conta que foi criticada ao engravidar novamente.

‘Eu não escutei’

No começo, muitas mães tiveram dificuldade de aceitar a condição dos filhos. A psicóloga Nair Costa destaca a importância de a família entender que as crianças dessa geração enfrentarão dificuldades indefinidamente.

Quando surgiu, a coisa foi muito grande. Todo mundo falava e de certa forma assustou mais as mães. Existia uma pressão muito grande de cuidar dessas crianças, mas elas não sabiam nada. Algumas não acreditavam que as crianças tinham microcefalia. Tinha alguns [sinais] bem perceptíveis, mas outras nem tanto. Foi difícil para elas e ainda é porque a coisa chegou e não é uma doença. Muita gente pensa que vai fazer um tratamento e ficar boa, mas é para a vida toda.

Ao falar dos filhos, muitas mães reduzem a microcefalia à “cabeça pequena” e afirmam que essa é a única diferença em relação a outras crianças. A “normalização” dos bebês é uma construção afetiva e moral para responder às questões de cuidado, abandono e discriminação.

Quando Joyce Camila Inocencio da Silva, de 20 anos, ouviu pela primeira vez que Maria Clara, de 1 ano e oito meses, tinha microcefalia, ela não conseguiu escutar. Na época, o bebê tinha pouco mais de um mês. Na semana seguinte, a moradora de Coruripe, a 87 quilômetros de Maceió, foi ao Hospital Escola Hélvio Auto, na capital, ouvir novamente o diagnóstico.

Veja o vídeo acessando ao link da matéria: HuffPost

Aos três meses de gravidez, Joyce ficou com o corpo todo vermelho, cheio de calombos, sentiu dor e frio, mas não procurou o atendimento médico de imediato. “Até porque eu não estava muito por dentro dessas epidemias que estavam tendo. Depois que começaram a falar no posto de saúde e eu com seis para sete meses falei que tinha tido a zika e a médica me encaminhou para outro médico para saber se tinha realmente afetado a criança”, conta.

A mãe relata que após o ultrassom teve dois diagnósticos diferentes: um de cada médico e que tinha expectativa de que ficasse tudo bem. Clara abre a mão esquerda, mas não consegue segurar objetos. Está começando a sentar agora. Sofre com refluxo, infecções recorrentes e convulsões. “Ela chora e para de respirar, fica toda roxa. Ontem ela gritou e caiu na cama e ficou chorando. Foi como se alguma coisa tivesse doído”, conta Joyce.

JUL SOUSA/ESPECIAL PARA O HUFFPOST BRASIL Maria Clara, de 1 ano e oito meses sofre, com convulsões e problema ortopédicos causados pelo zika.

Desde que descobriu a síndrome, a criança faz estimulação precoce em uma clínica e por meio do programa Saúde da Família. Para conseguir o BPC, foram duas entrevistas reagendadas no INSS. Em março, Joyce fretou um táxi de Coruripe para Maceió e ouviu que voltasse no dia seguinte porque o sistema havia caído. No outro dia, remarcaram o atendimento para agosto.

Sinceramente eu fui sem esperança nenhuma. Eu disse: ‘dessa vez, se mudarem, eu desisto’. Eu sei que é um direito dela, mas tem certas coisas que é muita humilhação. A pessoa ficar correndo atrás. O povo vendo que a pessoa precisa e mesmo assim fazer isso. Mas Deus colocou a mão e deu certo.

JUL SOUSA/ESPECIAL PARA O HUFFPOST BRASIL Após interromper os estudos por causa da gravidez, Joyce Silva planeja voltar à sala de aula, mesmo se tiver de levar a filha.

A família vive do benefício da criança e da renda do pai, que trabalha de segunda-feira a sábado como mecânico. “Quando eu não posso ele, dá comida para ela, troca ela, o básico. Eu não jogo para ele fazer até porque tem certos trabalhos que é da mãe”. Apesar da rotina em função de Clara, Joyce nega querer uma folga. “É cansativo, mas é o meu prazer.”

Para 2018, o plano de Joyce é retomar os estudos. Ela parou no segundo ano do Ensino Médio. Sobre como vai fazer com Clara, ela responde: “Vai comigo para começar a aprender”.

Fonte: HuffPost