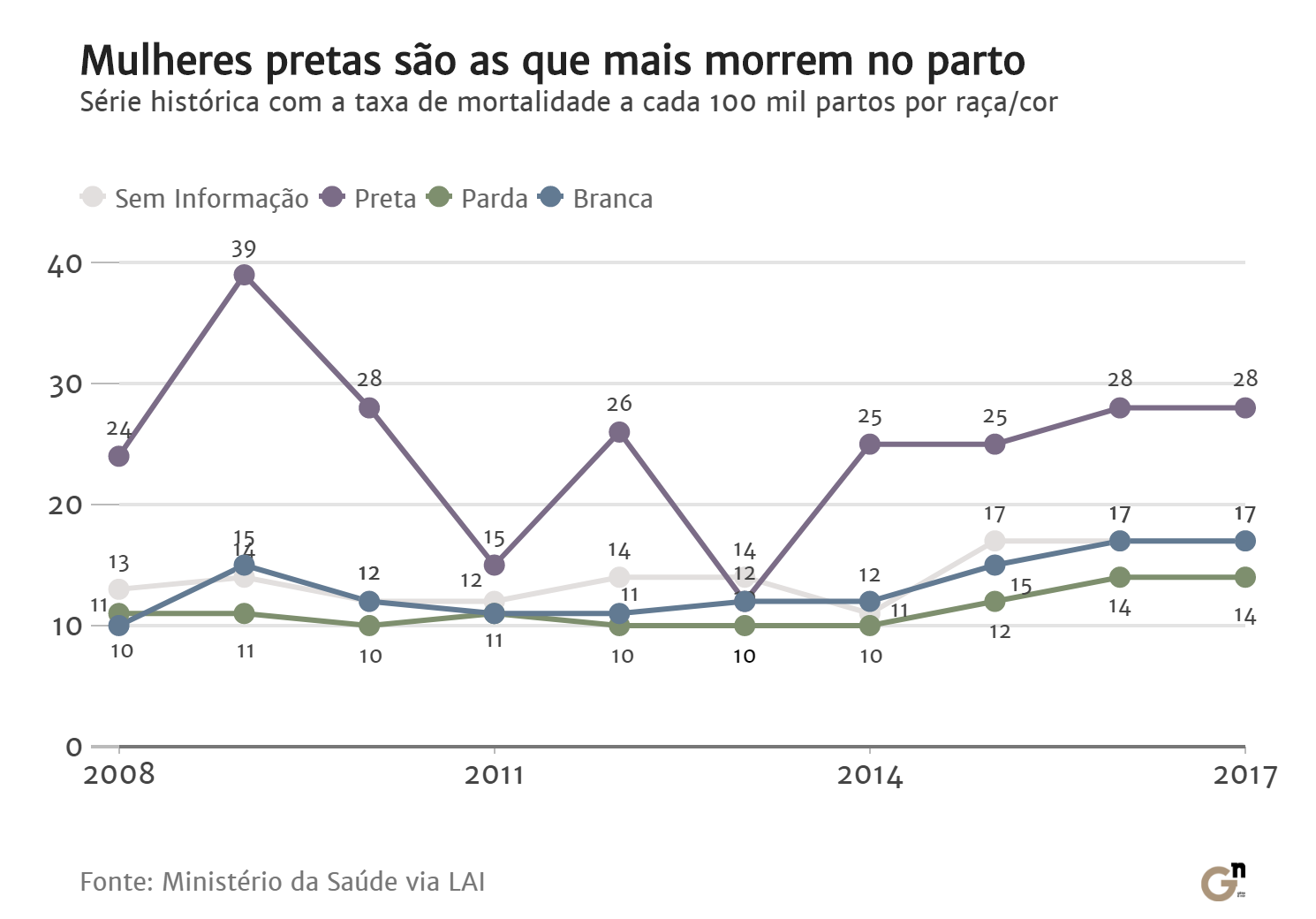

Nos últimos 10 anos, taxa de mortalidade de mulheres pretas no parto foi duas vezes maior do que a de brancas; racismo institucional e estigmatização da condição socioeconômica das gestantes são apontados por especialistas como fatores que contribuem para desigualdade no sistema de saúde

Por Lola Ferreira*

Quando Rafaela Cristina dos Santos, aos 15 anos, deu entrada numa unidade de saúde no Rio de Janeiro para dar à luz Miguel, seu quadro de saúde era grave, mas ninguém sabia. Sua pressão arterial e seu peso aumentaram além do esperado nos últimos três meses de gravidez, sinais suficientes para classificar o pré-natal e o parto como “de risco”, o que não aconteceu. No dia da chegada do bebê, a pressão arterial alta mostrava que era urgente a realização de um parto cesariano, mas isso também não foi feito. Rafaela morreu a caminho de um hospital que dispusesse de unidade de terapia intensiva (UTI), na esperança de ser salva.

A mãe de Miguel é uma entre as 92 mulheres de cor preta que morreram no parto nos últimos dez anos em todo o Brasil – e que morrem nessa situação duas vezes mais do que as brancas. Dados inéditos obtidos pela Gênero e Número junto ao Ministério da Saúde via Lei de Acesso à Informação mostram que a cada 100 mil mulheres pretas que deram entrada numa unidade de saúde para parir entre 2008 e 2017, 22 morreram. É a maior taxa de mortalidade materna por raça, o dobro em relação às gestantes brancas, que morrem 11 a cada 100 mil internações para parto. Em 2015, ano em que Rafaela morreu, a taxa de mortalidade para mulheres pretas da faixa etária dela foi de 32 mortes a cada 100 mil internações para parto, a maior da série histórica. No caso das brancas, foram 9 mortes a cada 100 mil.

Arlanza Maria Rodrigues Rebello foi a defensora pública que recebeu a família de Rafaela logo após o óbito. Rebello acumula 20 anos de atendimento a mulheres vítimas de violência, seja à frente do Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher e de Vítimas de Violência de Gênero (Nudem) ou da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher. Rebello buscou e teve acesso a todos os prontuários e protocolos de atendimento da adolescente. A defensora pública avalia que a morte de Rafaela aconteceu, principalmente, porque ela não foi ouvida durante o trabalho de parto.

“Em nenhum momento as queixas dela foram levadas a sério. Ela não foi enxergada. E por quê? Daí chegamos no racismo institucional que invisibiliza as pessoas”, disse Rebello à Gênero e Número. “Precisamos desistir da ideia de que o Brasil aceita a todos igualmente. Ao longo da investigação [sobre a morte de Rafaela] vi que, se a mulher é invisibilizada no processo de gravidez, a mulher negra é muito mais.”

A defensora conta que este ano, três depois da morte de Rafaela, a Defensoria Pública, em processo contra o município do Rio, conseguiu a condenação para pagamento de indenização à família da adolescente. Cabe recurso, mas Arlanza já reconhece como um ponto positivo.

Estigmatização e racismo

No processo de trabalho de parto, Rafaela buscou o Hospital Municipal Rocha Faria, na zona norte do Rio de Janeiro, em vários momentos. Na terceira vez em que deu entrada na unidade de saúde, o médico recomendou que ela ficasse de repouso em casa porque ainda não teria dilatação suficiente para parir. Ignorou as reclamações de dores que a jovem fazia. Depois, aconselhou que ela buscasse outra unidade porque aquela não tinha condições para receber um parto, devido a uma greve dos funcionários da limpeza. Profissionais da saúde e médicos ouvidos durante a investigação do processo de Rafaela apontam que um atendimento correto implicaria em determinar a transferência da jovem, em uma ambulância, para uma unidade que pudesse atendê-la e já realizar o parto cesárea. Uma sucessão de episódios mal conduzidos, portanto, culminou na morte da jovem.

Para Fernanda Lopes, doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP) e membro do grupo de trabalho Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), casos como o de Rafaela são comuns e, sim, são justificados pelo racismo institucional e estigmatização da condição socioeconômica das gestantes. Lopes destaca que “estas mulheres são submetidas a violações de seus direitos durante todo o curso de suas vidas” e acrescenta que “na maternidade não é diferente”. Os fatores que agravam a experiência obstétrica de mulheres negras e pobres, segundo a análise de Lopes, são, entre outros, “as restrições de acesso aos serviços, a baixa qualidade daquilo que lhes é oferecido e a pouca informação sobre seus direitos”.

A diferença social apontada por Lopes no tratamento dado às mulheres gestantes é vista na análise dos óbitos por região do Rio de Janeiro. A região em que Rafaela morava somava seis óbitos maternos em unidades municipais de saúde até julho deste ano, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o Índice de Desenvolvimento Social do município, que considera variáveis como saneamento, educação e renda, a região da adolescente tem IDS 0.528, numa escala que vai de 0 a 1 para classificar a situação dos bairros. Na zona sul, onde aconteceram dois óbitos maternos, o IDS é 0.722.

A cor da dor

No caso de Rafaela, o quadro de hipertensão poderia ter sido observado ainda no pré-natal e, para Lopes, o descaso com quadro hipertensivo de mulheres negras aponta uma falha no sistema de exames que antecedem o parto. Lopes afirma que “quando os serviços de qualidade seja no pré-natal, no parto ou puerpério, não estão disponíveis para uma parcela da população ou quando deixam de ser oferecidos a esta parcela da população em função de sua cor, raça, origem étnica ou cultural, dizemos que o racismo está institucionalizado”.

“O racismo estrutural expõe a população negra à ausência de igualdade de reconhecimento e a oportunidades desiguais. Mulheres negras historicamente são consideradas menos legítimas em sua humanidade e, por consequência, os cenários nos quais elas estão inseridas, geralmente tendem a ser desfavoráveis na gravidez, no parto e no puerpério”, afirma a doutora.

A pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) entre 2011 e 2012, aponta que as mulheres pretas são as mais desassistidas em relação ao pré-natal. O estudo ouviu 23.894 puérperas de 266 hospitais e é a mais recente análise sobre o impacto da desigualdade racial nos serviços de parto e nascimento. Os resultados mostram que 41,4% das mulheres pretas não foram alertadas sobre complicações na gravidez, como Rafaela. O mesmo aconteceu com 33,8% das brancas. A pesquisa também apontou que 1,7% das pretas não tiveram um pré-natal, quase o dobro de pontos percentuais em relação às brancas desassistidas, que foram 0,8%. Entre as que tiveram assistência, 67,9% das pretas consideraram o pré-natal inadequado, e 57,7% das brancas, idem.

“Não deveria existir essa desigualdade, mas já que existe, deveríamos discutir na graduação e nos serviços de saúde. Tem um imaginário de que não é [negligência], mas que isso acontece porque a preta faz isso super bem: tem filho mais facilmente e precisa de menos cuidado. É um preconceito velado, não escancarado. O médico não diz ‘eu não gosto e trato pior’”, afirma Silvana Granado, pesquisadora em Saúde Pública na ENSP e uma das responsáveis pela Nascer no Brasil.

São as pretas, também, que têm maior chance de iniciar o pré-natal tardiamente: 4,8% iniciaram os exames apenas no terceiro trimestre de gestação. As brancas que atrasaram o início dos exames até o último trimestre são 3,1%.

As pretas são atendidas principalmente no serviço público: 85,8% fez o tratamento exclusivo pelo SUS, enquanto 57% das brancas usaram o serviço público para acompanhar a gravidez. Também foi no SUS que morreram 2/3 das mulheres pretas no parto em 2017, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Um dos princípios do SUS é a equidade, ou seja, dar mais a quem tem mais necessidades. Fernanda Lopes aponta que, por isto, “o Estado brasileiro tem responsabilidade por estas vidas e pelas mortes e, quando sucateia o SU,S indica que pode estar atuando deliberadamente para que parte da população feminina brasileira em idade reprodutiva seja morta”. A doutora ressalta que “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado”, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, e que cabe ao serviço público atender “sem violência, coerção ou qualquer tipo de discriminação e garantir que os serviços sejam acessíveis”.

“Sensação de impunidade”

Há exatamente quatro anos, em setembro de 2014, Juliana dos Santos, de 16 anos, deu entrada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na zona norte do Rio de Janeiro, o mesmo para onde Rafaela foi transferida já quase em óbito. Ao dar entrada na unidade, Juliana estava bem, segundo a tia Samanta Oliveira. Após o parto do bebê, que não resistiu a uma má-formação congênita, a jovem teve alta hospitalar. Reclamava de dores, mas a médica responsável por atendê-la dizia que eram gases e “frescura”. Três dias depois, voltou à unidade de saúde e um médico decidiu fazer uma cirurgia para investigar sobre as queixas da adolescente. Era tarde: segundo a família, Juliana tinha órgãos e tecidos internos necrosados. A suspeita é de que a alta hospitalar foi equivocada, e que ela poderia ser tratada caso ficasse internada após o parto. Juliana teve sucessivas paradas cardíacas, até que uma não foi reversível e morreu.

“Ela foi assassinada”, disse a tia da jovem à Gênero e Número. “A morte dela era totalmente evitável. Se ela teve um bebê e reclamou de dor, a médica não podia dar a ela um remédio para gases e mandá-la para casa. Ela ainda disse para minha irmã [mãe da Juliana] que ‘é frescura, mãe, ela é novinha, é assim mesmo’.”

Morte de Juliana incentivou criação de movimento de família contra mortalidade materna. | Foto: Arquivo pessoal

Oliveira também comentou sobre os efeitos da tragédia sobre a sua família. Hoje, não são mais tão próximos, e o sentimento de culpa rodeia a todos: “Minha irmã falou e é verdade: o dinheiro que gastamos no funeral dela poderíamos ter gastado para pagar por um parto em hospital particular e não passar por isso”.

Para tentar sanar a sensação de impunidade que sentiu quando enterrou a sobrinha, Samanta Oliveira criou o movimento Mães do Hospital de Acari, como também é conhecida a unidade em que Juliana morreu. Na página com mais de 3.500 apoiadores, outras mulheres relatam a dor de perder filhas e familiares em mortes maternas evitáveis. O perfil das protagonistas das histórias? “Mulheres como a Juliana. Nunca vi caso de menina branca e rica que sofreu com isso ali”, diz Oliveira.

Raça e classe social, aliás, foram apontadas por terceiros como empecilhos para a tia de Juliana buscar por justiça no momento em que ela decidiu criar a página, mas não foram suficientes para pará-la. “Dizem que gente é pobre, negro, sem estudo suficiente para encarar essa gente de frente. Mas [eu pensei:] não é possível que neste mundo inteiro não existe alguém que vai me ouvir, me ajudar. E teve. Várias pessoas que relataram o acontecido com elas.”

Na página, há vários relatos de mortes maternas apontadas como evitáveis. Mães choram a perda de outras mães e cobram soluções para que casos como de Juliana não aconteçam novamente. Hoje, Oliveira tem uma “boa comunicação” com o hospital e se sente, apesar de tudo, grata.

“A morte da Juliana serviu para alguma coisa. Por incrível que pareça, várias coisas foram evitadas depois que criamos a página. Muita gente do próprio hospital se coloca à disposição no caso de reclamação de alguma mãe. Ainda não é 100%, mas muita coisa mudou. Não chega nem perto do ideal, mas hoje a gente tem um canal direto com o hospital.”

Samanta e a família estão com processo aberto contra o município do Rio de Janeiro e contra a organização social (OS) Biotech, que administrava o hospital de Acari na época da morte de Juliana. Os sócios-proprietários da Biotech são réus em um processo que investiga esquema de roubo de dinheiro público destinado à Saúde.

“Acho que vai ficar um ‘jogo de empurra’. A organização vai falar que agia sob as condições contratuais e o município vai culpar a gestão. Mas, na minha opinião, a culpa é do município, porque a prefeitura deveria ter um controle maior e melhor. Se não teve, a culpa é dela.”

Punição não é o fim da linha

Casos como de Juliana e Rafaela têm marcantes coincidências ao longo da história do país. Em novembro de 2002, Alyne Pimentel, à época com 28 anos e moradora da Baixada Fluminense, deu entrada em uma unidade particular de saúde com sintomas de gravidez de alto risco, mas foi liberada por não ser a hora do parto. Dois dias depois, ela voltou à unidade, mas já não era possível ouvir os batimentos cardíacos fetais. Após esperar atendimento por seis horas, teve o parto induzido e seu filho nasceu morto. Somente 14 horas após o parto, a placenta foi retirada. O agravamento do quadro demandou transferência para um hospital público referenciado na região, mas só aconteceu cerca de oito horas depois. No hospital, aguardou atendimento por mais seis horas, até que não resistiu e morreu.

Em todos esses momentos de longa espera, Alyne ficou sem qualquer assistência médica. Por isto, foi ajuizada uma ação nacional, em 2003, e outra internacional, em 2007, em nome de Alyne. A ação nacional buscava indenização por danos morais, e a ação internacional argumentava que o Estado brasileiro violou os direitos da gestante à justiça e à saúde sem discriminação. A denúncia ao Comitê Cedaw (Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres), da Organização das Nações Unidas, foi feita pelo Centro por Direitos Reprodutivos, que afirma falha do Estado brasileiro “em garantir à Alyne serviços de saúde oportunos e de qualidade”.

Na condenação, em 2011, o Comitê Cedaw destaca que Alyne “foi discriminada em razão não somente de seu sexo, mas também com base na sua condição enquanto mulher negra e de seu status socioeconômico”. Foi a primeira vez que o Brasil foi condenado internacionalmente por um caso de morte materna. A decisão recomenda “prover reparações adequadas, inclusive compensação financeira” à mãe e à filha de Alyne, que tinha cinco anos na época da morte.

Dez anos após a morte de Alyne e dois anos após a condenação do Comitê Cedaw, um juiz do Estado do Rio concedeu ganho de causa para danos morais e determinou pensão retroativa para a filha de Alyne do dia da morte de sua mãe até a data em que completasse 18 anos.

Fernanda Lopes aponta que várias outras mortes evitáveis aconteceram desde a condenação internacional, e por isso não é só a punição que irá mudar o cenário.

“É preciso que também haja um investimento na mudança de comportamentos e atitudes, é preciso construir uma nova cultura do cuidado, uma nova cultura de responsabilização que também envolva os órgãos de classe, porque muitas vezes situações de negligência, omissão ou erros não são reconhecidos como tal por parte dessas instituições. Isso influencia nos processos de responsabilização jurídica. A sociedade também precisa ser educada para reconhecer que as mortes maternas não são obras do acaso ou do destino. É preciso que haja uma mobilização ainda maior em defesa destas vidas”, afirma.

Arlanza Rebello comunicou os conselhos regionais de medicina e enfermagem do Rio de Janeiro sobre o caso de Rafaela e também acompanha os desdobramentos do processo. Para a defensora pública, um episódio de morte materna resulta de tantas negligências que é difícil apontar um único culpado, como o médico que fez o parto ou o enfermeiro que não mediu a pressão arterial na hora correta. O entendimento de que casos como o de Rafaela têm de ser cada vez mais raros incentivou Rebello a lutar, então, para que os responsáveis sejam punidos ao menos pela falha de protocolo.

“Para haver punição [pela morte], tem que haver nexo causal direto entre o profissional e a morte. E no caso da Rafaela, por exemplo, foram tantas as falhas que é ainda mais difícil. Eu oficiei os conselhos, e eles dizem que ‘as medidas que deveriam ser tomadas, foram’, então meu passo seguinte foi questionar: ‘a ação dele, individualmente, foi correta?’”, conta Rebello. E completa: “a gente está provocando essa ideia, mas não acreditamos que a responsabilização causará mudanças. A mudança é de formação”, avalia.

Diretriz

Para Arlanza Rebello, a diminuição das práticas que vitimam mais as mulheres negras tem de acontecer a partir do estudo de casos como de Alyne, Rafaela e Juliana: “É preciso que a gente busque uma ação, faça alguma coisa minimamente para que não aconteça com outras Rafaelas. É importante mostrar os dados porque não são só dados: são mulheres negras, como ela, que estão morrendo.”

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, de 2009, recomenda a “inserção da temática saúde da população negra nos conteúdos de educação permanente”. Fernanda Lopes afirma que mesmo com esta, e também a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de 2004, “tudo que já foi feito até hoje no Brasil para reduzir as mortes maternas desconsiderou as iniquidades raciais”. Ela considera que as metas para redução de mortalidade têm de ser diferenciadas.

“Há que se investir em mudar os processos formativos, desde a graduação. Todos os profissionais da área de saúde, não só os médicos, precisam construir competência e sensibilidade cultural. Não bastam as técnicas. Os processos e procedimentos serão sempre enviesados se as desigualdades e as injustiças seguirem desconsideradas, negligenciadas ou naturalizadas”, afirma.

*Lola Ferreira é jornalista e colaboradora da Gênero e Número

Fonte: Gênero e Número